Die Skeletoni Janine Flock (26) und Matthias Guggenberger (31) sind heute an der Reihe, ein paar Fragen zu beantworten. Nicht nur auf den Eisbahnen dieser Welt und unter der Fahne des Österreichischen Bob- und Skeletonverbandes agieren die beiden im selben Team, auch privat sind sie ein Paar. Wie sich Spitzensport, Training, der Umgang mit den Medien und Privatleben vereinbaren lassen…. ja, einen kleinen Einblick gewähren sie uns in diesem Blog.

Janine trainiert bereits seit 2011 im Olympiazentrum und Matthias folgte 2014 in die „Eisgruppe“ rund um Trainer Carson Patterson. Begonnen hat Janine mit dem Skeleton Fahren im Jahr 2004. Ihr Hauptschullehrer organisierte eine Gästefahrt und es bestand die Möglichkeit, sich gleich bei einem Verein mit einem Projekt zur Nachwuchsförderung zu melden. Da Janine von diesem Sport sofort begeistert war, trat sie dem Verein bei. Ihre ersten Erfolge feierte Janine im Europacup, in welchem sie schon früh Top-Platzierungen erreichen konnte. Danach erarbeitete sie sich im Intercontinentalcup genügend Punkte, um im Weltcup an den Start gehen zu dürfen.

Matthias wechselte mit 17 Jahren vom Rodeln zum Skeleton. Er fing, wie Janine, im Europacup an, hatte dann aber einen gesundheitlichen Rückschlag. Es gelang ihm jedoch, sich zurück zu kämpfen, und er holte sich einen Sieg im Europacup. Danach startete er im Weltcup, bei Weltmeisterschaften fuhr er aufs Podest und er holte sich bei Olympia in Vancouver den 8. Rang.

Dieses Jahr gewannen die beiden, zusammen mit Christina Hengster/Sanne Dekker und Benjamin Maier/Markus Sammer, Team-Bronze bei der Weltmeisterschaft in Igls und Janine krönte dieses Highlight mit Silber im Einzelbewerb.

Besonders wichtig ist den Skeletoni die Effizienz durch gezieltes Training vom Anfang bis zum Ende ihrer Vorbereitung. Man muss zielstrebig und konsequent sein, damit etwas weiter geht. Es läuft nicht immer alles nach Plan und durch Verletzungen muss man andere Lösungen finden, aber daraus lernt man, flexibel im Kopf zu bleiben und wird mental stärker.

i

WORDRAP „DA SCHAU HER“

Wie waren eure Anfänge beim Skeleton; wie seid ihr zum Skeleton gekommen?

Janine: 2004 hat mein Hauptschullehrer eine Gästefahrt organisiert. Man hatte dann die Möglichkeit, sich gleich beim Verein zu melden. Es gab auch ein Projekt zur Nachwuchsförderung, was nicht so üblich war, da Kinder eigentlich nicht so die Bahn hinunterfahren dürfen. Ich war gleich begeistert und habe mich beim Verein gemeldet.

Matthias: Ich bin mit 17 vom Rodeln auf Skeleton umgestiegen, dann hatte ich einen gesundheitlichen Rückschlag, konnte mich aber wieder zurückkämpfen.

Janine, du hast dich ja vor der letzten Saison verletzt, wie ist das passiert?

Das ist beim Starttraining passiert. Patellaluxation! Die Kniescheibe sprang aus der Führung und ZACK rutschte mir fast in die Kniekehle zurück. Gerade im August, also in der wichtigsten Trainingszeit, da sollte man eigentlich am schnellsten sein und der Fokus liegt bereits auf dem Maximalen. Die Zeit war also recht ungünstig, aber ich bin dadurch mental stärker geworden.

Janine, wie hat sich dein Training danach verändert?

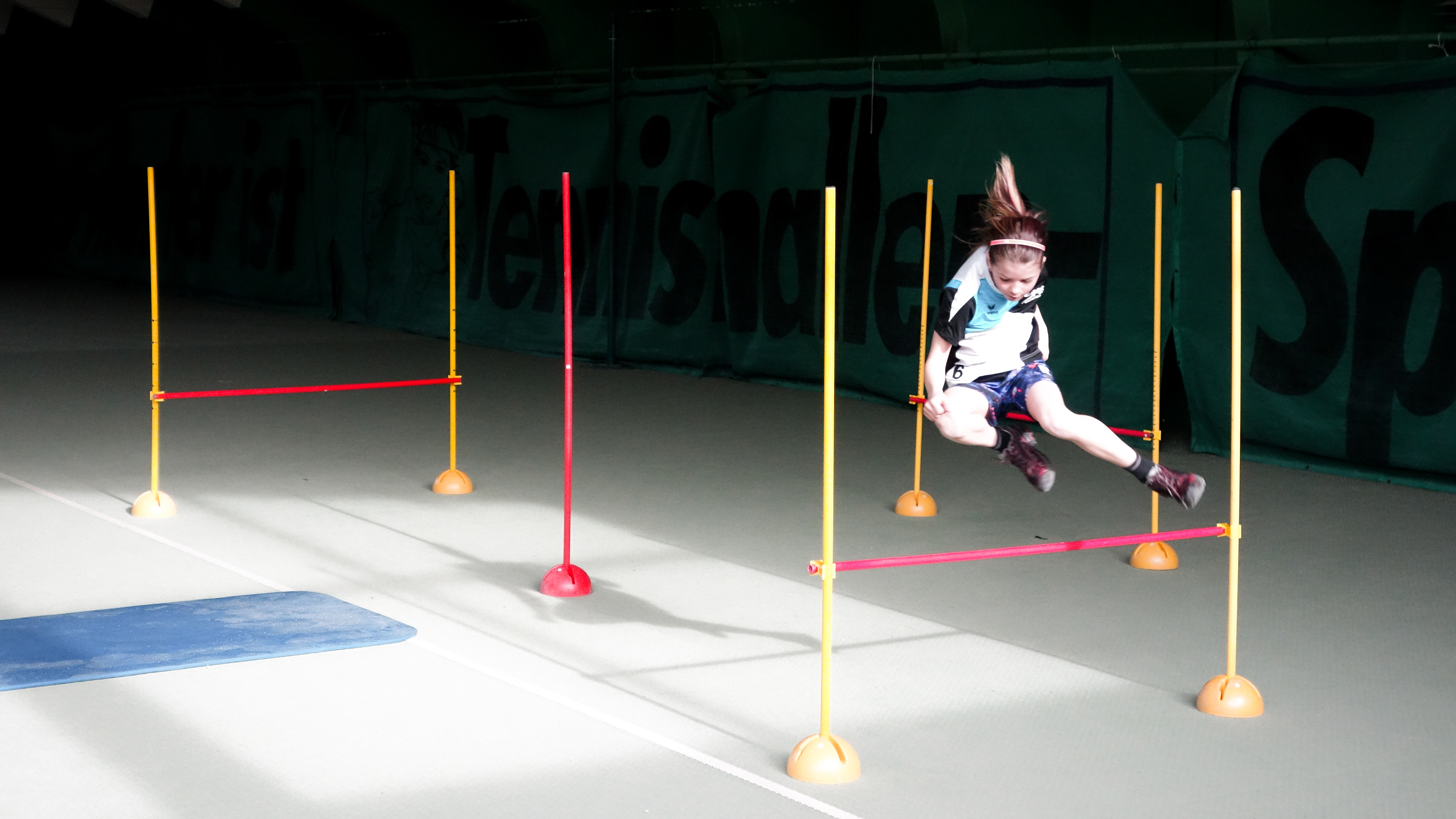

Ich habe beim Training den Fokus auf Stabilität und Koordination legen müssen. Das war gut, weil für den Kopf Sicherheit wichtig ist, und es ist angenehm, wenn man auch von den Trainern Sicherheit suggeriert bekommt.

Matthias, du hattest in der Vorbereitung ja auch Probleme, einmal die Verletzung am Sprunggelenk und dann Probleme am Rücken, wie sehr hat dich das zurückgeworfen?

Zurückgeworfen hat mich das nicht wirklich, denn Höhen und Tiefen gehören dazu. Natürlich ist es besser, wenn man keine Verletzung hat, aber es war nicht so gravierend und es gab ja Schwächen, an denen man arbeiten konnte (grinst).

Matthias, du bist bei der WM nach deiner bakteriellen Infektion zusammengebrochen. Hat es dich genervt, dass das in den Medien so breitgetreten wurde?

Natürlich ist es nicht immer fein, wenn alle darüber schreiben. „Bad stories“ sind nun mal die „good stories“. Wichtig ist mir, dass ich jetzt wieder fit und gesund bin und die Konsequenzen daraus ziehe.

Schönster Moment diese Saison/ tollster Sieg?

Janine: EM-Gold. Der WC-Sieg vor der WM und dann die WM-Silbermedaille.

Matthias: Mein tollster Sieg überhaupt war der Europacup-Sieg nach meinem Schlaganfall.

Ziele für die nächste Saison?

Janine: Der Gesamtweltcup wird wieder ein Ziel sein. Und das erste Mal in Pyeongchang fahren, um Strecke und Ort kennenzulernen.

Matthias: Bei der WM in Sotschi wäre ein Top 6 Platz schön. Und danach werden wir uns gezielt auf Olympia vorbereitet.

Ihr wohnt ja zusammen, trainiert ihr dann auch oft zusammen?

Janine & Matthias: Wir trainieren sehr oft zusammen. Eigentlich täglich, es kommt selten vor, dass wir mal nicht zusammen trainieren. Es hat sich so ergeben und bietet sich an, da wir die gleichen Trainer haben für Start, Athletik und auf der Bahn.

Wie ist es, zusammen über den Winter von WC-Ort zu WC-Ort zu reisen?

Janine: Es ist eine Herausforderung. Als Sportler hat man immer viele Emotionen, negative und positive. Da muss man versuchen, Beziehung und ‚Arbeit‘ – also den Sport – zu trennen und sich als Team sehen. In der Saison kommt die Beziehung manchmal etwas kurz, da auch jeder unter Druck steht. Dafür haben wir dann danach wieder mehr Zeit.

Matthias: Man verbringt mehr Zeit als jeder andere zusammen und es ist nicht immer leicht. Aber es gibt viel Positives, was stärkt. Wenn es sportlich mal nicht so gut läuft, ist es nicht so einfach, aber meistens klappt es ganz gut.

Hättet ihr manchmal gern mehr Abstand voneinander?

Janine: Unter der Saison geht es gut, jeder hat sein eigenes Zimmer, also kann man sich immer zurückziehen. Speziell in der Zeit direkt nach der Saison geht jeder seinen Weg, erledigt Arbeiten, und trifft sich mit seinen Freunden.

Matthias: Jeder ist so intelligent, dass er checkt, wenn der andere einmal Abstand braucht. Über die Jahre weiß man ja, wie der andere so tickt. Also läuft das ganz gut.

Janine, du hattest ein Cover-Shooting für die Tirolerin. Wie fühlt sich das ‚glam-life’ so an?

Mir gibt es nicht viel, aber ich mache es gerne, es macht mir Spaß. Wenn das Team beim Shooting gut ist, dann ist es lustig und es kommt etwas Gutes dabei heraus. Ich persönlich mag ‚glam‘ nicht so sehr, aber natürlich wird man mehr zu Veranstaltungen eingeladen und ich gehe dann oft mit meiner Schwester oder meiner Mama hin. Die mögen das (schmunzelt). Aber zum Beispiel bei einem Fußballspiel zuschauen, das gibt mir mehr!

Janine, was machst du, wenn dir mal alles zu viel wird?

Janine: Ich treffe mich mit meinen Geschwistern, oder gehe in die Natur. Höre den Waldgeräuschen mit geschlossenen Augen zu oder schaue in den Himmel. Ich bin gern in der Natur, besonders am Wasser.

Was wärt ihr heute, wenn nicht Skeletoni?

Janine: Hmm, ich weiß es nicht. Ich habe, bevor ich zum Bundesheer gegangen bin, bei der Gemeinde Rum gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht jetzt noch machen würde.

Matthias: Ich wäre Zahntechniker.

Mit welchem Sportler würdest du gerne einmal trainieren Matthias?

Matthias: Mit Lionel Messi.

Was ist Luxus für euch?

Janine: Gesundheit und Familie und Frieden. Glücklich sein zu können.

Matthias: In der Früh aufzustehen, und zu sagen, ich kann stolz auf das sein, was ich erreicht habe, und dass alle gesund und zufrieden sind. Eigentlich sehe ich Luxus schon, wenn ich in der Früh aus dem Fenster schaue, das alles hier ist Luxus.

Hättest du lieber einen Monat lang kein Handy oder kein Auto?

Janine & Matthias: Kein Handy.

Wenn ihr jetzt auf play bei eurem Handy drücken würdet, welches Lied würde kommen?

Janine: ‚R U Mine?‘ von den Arctic Monkeys.

Matthias: Ich höre ganz viel Verschiedenes.

Welches ist eure Lieblingsskeletonstrecke?

Janine: Ich mag jede Bahn. Jede hat ihren eigenen Charakter, alle haben ihren Wert.

Matthias: Königssee.

Was ist eure liebste Ausgleichssportart?

Janine: Slacklinen, Volleyball spielen oder ein bisschen kicken. Alles in der Natur. Und spazieren gehen.

Matthias: Ich spiele Fußball, gehe ab und zu golfen. Fischen mag ich auch.

Was schätzt ihr besonders am OZ?

Janine: Der Trainerstab ist super. Carson ist mein Haupttrainer, mit Chris und Roli trainiere ich Koordination. Es ist alles flexibel, auch bei Verletzungen, da wird geschaut, dass man einen Weg findet, um es wieder hinzubiegen. Man kann von jedem Trainer profitieren, da alle ihre Stärken haben. Außerdem ist es lässig, da es ein eher kleiner Stützpunkt ist, an dem Athleten aus vielen verschiedenen Sportarten trainieren. Die Besten der Besten, aber auch der Nachwuchs. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass neben dem Kraftraum gleich die Tartanbahn ist, was perfekt zum Trainieren ist. Es ist angenehm, ich fühle mich wohl hier.

Matthias: Ich schätze die Vielseitigkeit und die Kompetenz der Trainer. Die Gemeinschaft hier ist auch super, es trainieren viele verschiedene Athleten im OZ, an denen man sich zum Teil auch orientieren kann. Jeder hat hier das Ziel ERFOLG.

Was ist euch besonders wichtig beim Training?

Janine: Spaß ist immer wichtig. Aber am wichtigsten ist gezieltes Training, vom Anfang bis zum Ende durchgeplant, letzte Saison war zum Beispiel alles auf die WM in Igls ausgerichtet. Es geht immer bergauf und bergab, es kommen Verletzungen, das ist nicht gut aber man lernt, es in den Weg einzubauen, sucht andere Lösungen und Wege und muss flexibel im Kopf bleiben.

Matthias: Es muss effizient sein, es muss etwas weitergehen und man muss zielstrebig und konsequent sein.

Wo seht ihr euer größtes Verbesserungspotential?

Janine: Bei mir ist das sicherlich die Schnellkraft, der Start. Ich bin keine geborene Sprinterin, daher ist bei mir am Start sicher noch viel zu holen. Und körperlich kann man sich, denke ich, immer verbessern.

Matthias: Die Konstanz in der Bahn, und diese auch auf unterschiedlichen Bahnen abzurufen, das möchte ich verbessern.

i

Persönliche Updates von Janine findest du auf Facebook, Instagram und unter www.janine-flock.at…. und einen Einblick in Matthias soziale Gepflogenheiten erreichst du via Facebook, Instagram, Twitter und unter www.matthias-guggenberger.at.

Blog by Pia Demler